2022年のパ・リーグで、60試合以上に登板した投手は3名存在

投手分業が進んだ現代野球においては、リリーフ投手の稼働率も重要となりつつある。実際、2022年のパ・リーグにおいて、70試合以上に登板した投手は一人もいなかった。新型コロナウイルスの影響で離脱する投手が多かったこともあるが、この数字は、各球団が特定の投手に負担が偏らないマネジメントを意識していたことの表れでもあるだろう。

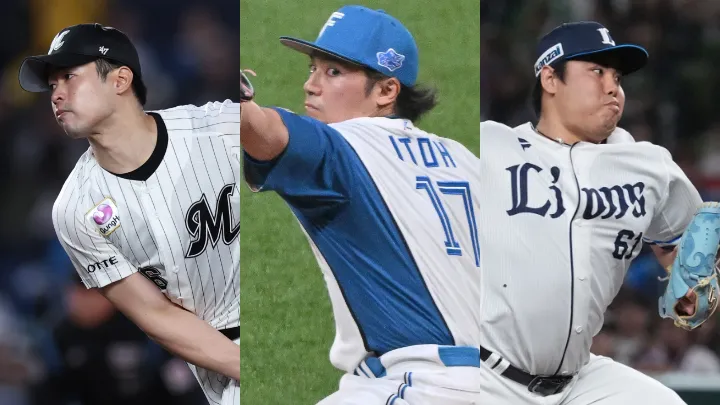

そんな中で、2022年シーズンに年間60試合以上に登板した投手は、平良海馬投手、水上由伸投手、西口直人投手の3名。そこで、今回はパ・リーグにおいて60試合以上に登板した投手たちが、翌年にどのような成績を残したかを見ていきたい。

具体的には、60試合以上に登板した投手が一人もいなかった2020年を除く、直近の6シーズンにおける実際の数字をもとに、フル回転の活躍による疲労が翌年の成績に影響を及ぼすのかについて確認する。

2016年(4名)

2014年から3年連続で60試合登板を果たしていた福山博之投手は、2017年も65試合に登板し、防御率1.06と抜群の数字を記録するキャリアハイのシーズンを送った。また、デニス・サファテ氏も同じく2014年から4年連続となる60試合登板を継続し、NPB史上最多となるシーズン54セーブという大記録を達成している。

また、2015年から2年続けて60試合以上に登板した武隈祥太投手も成績を落とすことなく、防御率3.14と一定の活躍を見せた。その一方で、益田直也投手は防御率1.83と絶好調だった2016年から大きく数字を悪化させ、登板数も過去11年間のキャリアで唯一、50試合に届かなかった。

2017年(6名)

2017年に最優秀中継ぎ投手を受賞した岩嵜翔投手(当時福岡ソフトバンク)と、最多セーブに輝いたサファテ氏の2名が、ともに翌年は故障の影響で登板機会を大きく減らした。鉄腕の森唯斗投手が代役のクローザーとして奮闘したが、前年は盤石だった勝ちパターンが崩れてしまったことが、福岡ソフトバンクのV逸にも影響を及ぼしている。

4年連続60試合登板を継続中だった福山投手も防御率6.75と不振に陥り、その後は一度も年間30試合以上に登板できず。また、前年にブレイクを果たした鍵谷陽平投手(当時北海道日本ハム)も防御率4点台と苦しみ、登板数が半分以下に減少。前年以上の成績を残したのは森投手ただ一人と、前年とは打って変わって、大半の投手が翌年は難しいシーズンを送る結果となった。

2018年(8名)

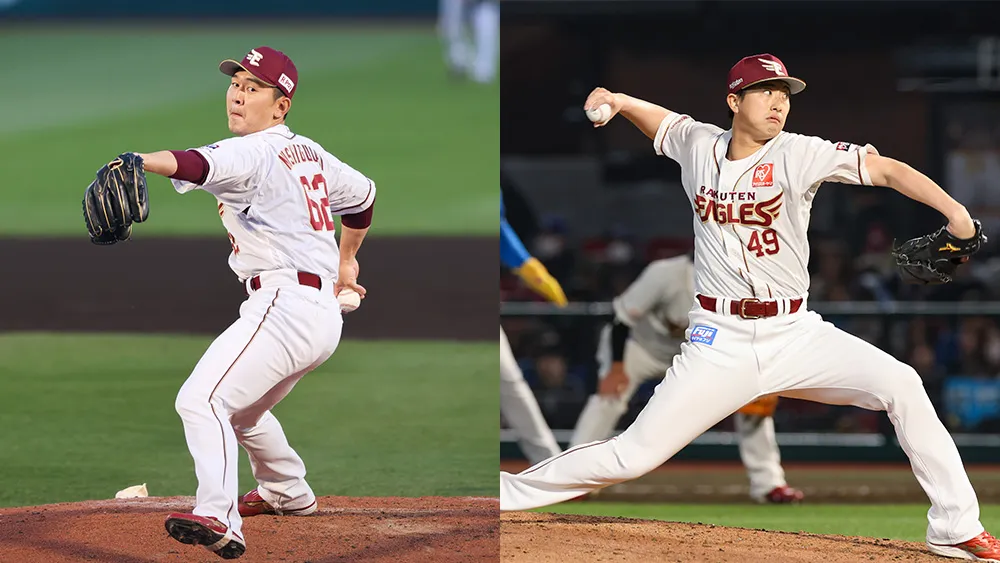

加治屋蓮投手(当時福岡ソフトバンク)、高梨雄平投手(当時東北楽天)、益田投手と、70試合以上に登板した投手が3名いた。加治屋投手は前年に比べて大きく成績を落としたが、高梨投手と益田投手は登板数こそ減らしたものの、疲労をものともせずに安定した投球を続け、前年よりも防御率を向上させた。

また、パ・リーグ記録となる81試合に登板を果たした平井克典投手をはじめ、それ以外の投手も軒並み前年以上の成績を残した。8名のうち、防御率を大きく悪化させたのは加治屋投手と増井浩俊投手の2名のみであり、大半の投手が前年の影響を感じさせないピッチングを見せていた。

2019年(11名)

今回取り上げた期間の中では最多となる、11名の投手が60試合以上に登板。しかし、前年に登板数のパ・リーグ記録を打ち立てた平井投手が防御率4点台と苦しんだことをはじめ、多くの投手が成績を落とすことに。前年同様の投球を見せたと言えるのは、増田達至投手、リバン・モイネロ投手、益田投手の3名だけだった。

また、甲斐野央投手と石川直也投手は故障に苦しみ、シーズンを通じて一軍登板を果たせず。玉井大翔投手や松井裕樹投手のように、成績を落としながらも防御率3点台にとどめた投手も存在したが、6月に開幕して6連戦が続いた、2020年の変則的な日程も影響してか、大半の投手が前年の影響を色濃く受けたことがうかがえる結果となった。

2021年(5名)

平良投手はチーム事情に応じてセットアッパーと抑えを兼任し、自身初となる最優秀中継ぎ投手のタイトルを受賞。前年までと同様に勝ちパターンの一角として登板を重ね、支配的な投球を披露した。また、宋家豪投手も2年連続で20ホールド以上を記録して防御率も2点台と、安定したピッチングでブルペンを支えた。

益田投手は2019年と2020年には前年の60試合登板の影響を感じさせない好投を見せていたが、今回は過去3年に比べて成績を落とし、シーズン途中にクローザーの座も譲る結果に。それに加えて、前年の最優秀中継ぎ投手である堀瑞輝投手は防御率5.82と極度の不振に陥り、トップフォームを取り戻せずに苦しいシーズンを送った。

2016年以降は、隔年で全く異なる傾向が示されていたが……

2016年に60試合以上に登板した4名の投手のうち、3名は翌年も疲労を感じさせない好投を披露。その一方で、2017年に同条件を満たした6名の投手の中でNPBに残ったのは5名だったが、そのうち前年に続いて活躍を見せられたのは、森投手ただ一人だった。

そして、2018年の場合は8名のうち6名が翌年にも活躍を見せており、2年前と同じ傾向が示された。ただし、続く2019年には翌年も好成績を維持できた投手が11名中3名にとどまったうえ、故障で翌年の一軍登板がなかった投手も2名存在するなど、こちらは2017年と同様の傾向が表れていた。

このように、1年ごとに全く異なる傾向が出ていた点は興味深いところだ。しかし、2021年のケースでは、前年同様に活躍を見せた投手が2名、前年に比べて成績を落とした投手が2名と、ちょうど半数ずつに分かれており、これまでとは風向きが変わりつつあることがうかがえる結果となった。

タイトルを争った3投手の成績は、新シーズンを占ううえでも大きな意味を持つ

平良投手、水上投手、西口投手の3名は、いずれも2022年に60試合以上に登板を果たしたというだけでなく、最優秀中継ぎ投手のタイトルを143試合目まで争ったという共通点もある。平良投手は来季から先発に転向する見通しだが、各選手が2023年にも活躍を見せられるかどうかは、所属チームにとっても大きな意味を持つことは間違いないところだ。

また、2022年に成績を落とした益田投手と堀投手が、2023年にコンディションを取り戻して本来の投球を見せてくれるかという点も、新シーズンにおける興味深い要素といえよう。今回取り上げた各投手が新シーズンに披露する投球に、ぜひ注目してみてはいかがだろうか。

文・望月遼太