2019年は、概ねピタゴラス勝率の予測に基づいたシーズンとなっていたが……

野球を分析する際に用いられる指標の一つに、「ピタゴラス勝率」というものがある。この指標は、統計学的な法則から勝率を予測するもので、「(チーム総得点の2乗)÷(チーム総得点の2乗+チーム総失点の2乗)」と比較的簡易な計算式で示される。

実際の例として、2019年のパ・リーグにおける各球団のピタゴラス勝率と、実際の勝率をそれぞれ見ていきたい。

多くのチームにおいて、ピタゴラス勝率と実際の勝率はある程度近い数字となっていたことがわかる。ただ、福岡ソフトバンクはピタゴラス勝率ではリーグ4位ながら実際の勝率は.551と高くなっており、予測以上の力を発揮していたと考えられる。また、千葉ロッテはピタゴラス勝率では勝率5割を超えながら実際の成績は負け越していた。

2019年の勝率は予測に近い結果となっていたが、続く2020年のパ・リーグにおいては、やや趣の異なる結果となっていた。その数字は下記の通りだ。

福岡ソフトバンクと北海道日本ハムは予測に近い値だったが、それ以外のチームにおいては少なからず差異が見られた。2つの勝率の間に.062という最も大きな差が生じていたのは埼玉西武だが、ピタゴラス勝率では負け越しながら実際には3つの貯金を作った千葉ロッテと、逆に勝ち越しながら実際は負け越した楽天も、それぞれ予測に反するシーズンを送ったと言える。

得失点差はマイナス18でも、シーズン成績は3つの勝ち越し

今回の記事では、2019年、2020年ともにピタゴラス勝率に基づく予測とは真逆の成績を残している、千葉ロッテについて取り上げていきたい。

とりわけ、今季は得点よりも失点の方が18も多かったものの、それを感じさせないような戦いぶりを披露。10月9日には首位の福岡ソフトバンクとゲーム差なしに迫るなど、激しい優勝争いを展開した。チーム内に新型コロナウイルスの集団感染が発生したタイミングを境に失速こそしたものの、最終的には2007年以来13年ぶりとなる2位に入った。決して高くはなかった前評判を考えれば、大健闘のシーズンだったと言えるだろう。

とはいえ、野球は試合終了時のスコアで勝敗を決するスポーツだ。ピタゴラス勝率でも示されるように、得点数よりも失点数が多ければ、それだけ負けが多くなると予測できる。にもかかわらず、今季の千葉ロッテが躍進を見せられた要因はどこにあったのか。今回は、各種の数字をもとに、勝てる試合を高確率で白星に結び付ける勝負強さを生んだ投手運用という面から、その理由に迫っていきたい。

年間を通じて得点力不足に悩まされた打線と、それをカバーした投手陣

まず、2020年の千葉ロッテが記録した各種のチーム成績と、リーグ内における各成績の順位を紹介する。

主要な打撃成績は打率・長打率・安打がリーグ最下位、得点・打点が同5位、本塁打数は同4位タイと、軒並み低調だった。ブランドン・レアード選手が序盤に故障で残りのシーズンを棒に振り、終盤にはチーム本塁打数の4分の1以上を叩き出していた主砲のレオネス・マーティン選手も負傷。主砲の井上晴哉選手も9月以降の51試合で本塁打はわずかに3本と終盤戦は絶不調に陥り、最後まで得点力不足は解消されなかった。

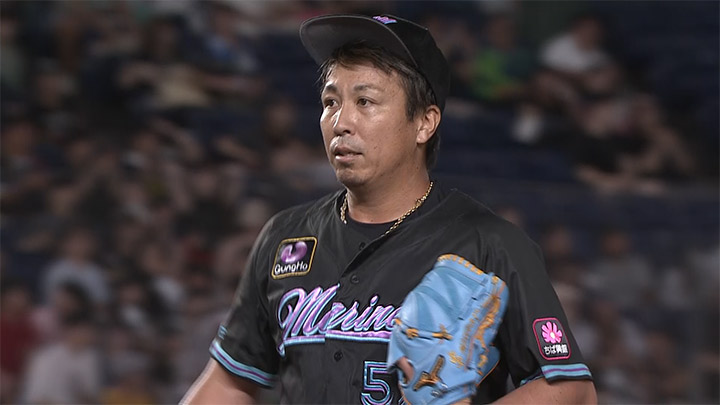

その一方で、投手成績については失点数がリーグで2番目に少なく、防御率も福岡ソフトバンクに次ぐリーグ2位。とりわけ、規定投球回到達者の中で与四球がリーグ最少だった美馬学投手、2番目に少なかった石川歩投手といった制球に優れた投手たちの存在もあり、四死球の数はそれぞれリーグ最少であった。また、守備面でもチームの総失策数がリーグ最少と、投手陣だけでなく、守備に就く野手たちもミスが少なかった。

制球、守備面のミスの少なさに加えて、唐川侑己投手、フランク・ハーマン投手、澤村拓一投手、益田直也投手といった強力なリリーフ陣の存在も大きい。彼らの活躍によって、僅差の試合を勝利に結び付けることも多かった。このように、打線の得点力不足を投手陣がカバーし、上位進出を果たしたシーズンだったと言える。

今季の千葉ロッテは「5点以上を取れば勝てる」? 僅差の勝利数は、勝ちパターンの稼働率にも影響

続けて、今季の千葉ロッテが記録した得点別、相手チームとの点差別の勝敗について見ていきたい。

得点別勝敗では、5点以上を取った試合では45試合で42勝2敗1分、勝率.955と驚異的な数字を記録している。この数字にはチームとして勝てる試合を取りきってきた勝負強さが示されているが、一定以上の点さえ取れば、投手陣が試合を壊すことなく確実に勝利へと結び付けてくれた、という見方もできそうだ。

続いて点差別勝敗を見てみよう。勝利数としては1点差の勝ちが20試合と最も多かったが、3点差以内の、いわゆるセーブシチュエーションとなる点差での勝利は合計41試合。同点のまま終わった引き分けも含めると、僅差の試合は44試合ということになる。それに対し、4点差以上での勝利は合わせて19試合。敗戦数の57試合と合わせると、必ずしも勝ちパターンの投手を動員する必要のない状況のゲームは120試合のうち76試合に達していた計算だ。

とはいえ、僅差で敗れた試合の中にも、いわゆる勝ちパターンの投手を起用したうえで、痛い星を落としたゲームも存在したかもしれない。そこで、今季のマリーンズのリリーフ陣の中でとりわけ重要な役割を担っていた、ハーマン投手、唐川投手、澤村投手、益田投手の4名が、それぞれどのような局面で登板していたのかを見ていきたい。

登板する点差、イニングともに、徹底した管理が見られた

唐川投手は比較的ビハインドでの登板も多くなっていたが、それ以外の投手は状況別の打席数を見ても、リードを許した場面での登板はかなり少なくなっていたことがうかがえる。とりわけ、抑えの益田投手のビハインド時と、シーズン途中から8回を任された澤村投手の同点時の打席数はいずれも非常に少なくなっており、できる限り登板機会を限定していたことが、各種の数字にも表れている。

また、各投手が登板したイニングに関しても、ハーマン投手は7・8回、唐川投手は7回、澤村投手は8回、益田投手は9回と、それぞれの持ち場をほぼ固定していたことがわかる。とりわけ目を引くのが益田投手の数字で、今季は9回以外のイニングに登板した回数はゼロ。抑えが登板するケースも少なくない延長10回の登板も一度もなく、投球イニングの管理はまさに徹底されつくしていたと言えるだろう。

さらに驚くべきことに、上記の4投手の各試合における投球回数は、すべての試合において1イニング以内に収まっていた。すなわち、勝ちパターンの投手がイニング跨ぎの登板を行ったケースは、年間を通して1度もなかったということになる。こういった点からも、重要な局面を担う投手たちの疲弊を極力避けるため、あらゆる対策を講じていたということがうかがい知れよう。

出番となるイニングが定められていれば、試合に臨む際のウォーミングアップや調整のルーティンや、登板に向けて集中力を高めていくタイミングもほぼ一定のものとなる。各投手にとってはそれだけ準備がしやすくなるということにもなり、ひいては今季のチーム全体のリリーフ陣の好成績にもつながったのではないだろうか。

先制されたまま敗れる試合の多さが、むしろプラスとなっていた?

また、今季の千葉ロッテでは一人の投手が「日をまたがない3連投」を行うケースを、極力避けるという方針の運用が行われてきた。実際、シーズン中に3連投がなされたのは、益田投手が9月3日から5日まで3連投した例と、澤村投手が10月29日から31日まで3連投した例の2つのみ。そして、一人の投手が4日以上連続で登板するというケースは、年間を通じて一度も存在しなかった。

こういった運用を可能にした理由が、端的に示されたデータがある。今季の千葉ロッテの勝敗を、試合展開ごとに分類した表を紹介したい。

負けパターンとしては、先制されたまま追い付けずに敗れる展開が最も多く、実に敗戦数全体の65%を占めていた。先発投手がマウンドを降りた段階でビハインドを背負っていたのであれば、無理に勝ちパターンの投手を動員する必要性は薄くなる。そういった展開が多くなっていたからこそ、無理に連投を強いる必要が生まれるケースも少なくなり、ひいては3連投を避ける慎重な運用を可能としていた面はあることだろう。

その一方で、勝ち試合に関しては、先制したまま追加点を挙げて逃げ切る展開が最多だったが、逆転で勝利をつかむ展開もまた、多く存在していた。先述した4名の投手以外にも、東條大樹投手、小野郁投手といった安定感のある投手が控えており、僅差のビハインドで勝ちパターンを動員せずとも、試合を壊さずについていける体制も整っていた。逆転勝ちの多さには、リリーフ陣の層の厚さと、状況に応じた使い分けが奏功したと言えよう。

ここまでは、主にリリーフ投手という側面から今季の千葉ロッテの戦いぶりを振り返ってきた。後編では防御率の面では決して芳しい数字ではなかった先発陣が残した、ある方面での非常に高い貢献度を紹介し、投手陣全体に全体に好循環が生まれた理由に迫っていきたい。

後編はこちら

文・望月遼太