野球を分析する際に用いられる指標の一つに、「ピタゴラス勝率」というものがある。この指標は、統計学的な法則から勝率を予測するもので、「(チーム総得点の2乗)÷(チーム総得点の2乗+チーム総失点の2乗)」と比較的簡易な計算式で示される。

今期の千葉ロッテはチーム総得点が461、総失点が479と、得失点差がマイナスだった。それゆえにピタゴラス勝率でも.481と負け越していたが、実際のシーズンでは3つの勝ち越しを作って勝率.513という数字を記録。指標に囚われない快進撃を見せた理由は、一体どこにあったのだろうか。

前編では、抜群の安定感を誇ったリリーフ投手たちの存在と、個々の投手の負担を減らす運用面での工夫について取り上げてきた。今回の後編では、そのリリーフにつなぐ前の局面を担う、先発投手にフォーカスして考察していきたい。

リリーフ陣だけでなく、先発陣の奮闘も躍進を支えた要素の一つ

ここまでは救援陣の好投とその運用法について触れてきたが、それでは、その救援陣につなぐ前の先発投手はどのような状況だったのだろうか。ここからは、マリーンズの先発陣を取り巻く事情について見ていきたい。

まず、今季の千葉ロッテでは先発投手の防御率が4.07、それに対してリリーフ投手の防御率は3.30という数字が残っている。この成績を見ても、やはり、先発陣よりも救援陣のほうがより安定していたという傾向が見て取れる。

しかし、だからといって先発陣の貢献度が低かったというわけでは決してない。その根拠となるのが、シーズンを通して先発が早期降板したケースが少なかったという点だ。それを裏付ける数字として、まずは今季のパ・リーグ各球団が6名以上の投手を起用した試合数を以下に紹介したい。

6名の投手を起用した試合数が1桁にとどまっているのは千葉ロッテのみで、7名以上を合わせても10試合と特筆すべき少なさとなっていた。先発投手が5回まで投げてくれれば、残りの4イニングで4名の投手を使っても、その試合で起用された投手は5名という計算になる。6名以上の投手をつぎ込む試合がこれだけ少なかったことからも、先発投手が5回以上を消化してくれる可能性が高かったとうかがい知れる。

平均投球回、平均投球数の2つから、先発投手に求められたタスクが読み取れる

続いて、今季のマリーンズで4試合以上に先発登板した投手たちの顔ぶれと、その成績は以下の表の通りだ。

2桁勝利を挙げた投手こそ美馬投手ただ一人だったが、先発登板数上位5名の投手は、いずれも平均90球以上を投げ抜くタフネスぶりを発揮していた。平均投球回の面でも上記の表で取り上げた8名の投手のうち7名が5イニング以上となっており、先発投手が最低限以上のイニングを投げ、1試合ごとに登板するリリーフ投手の数を極力少なくしていたことがわかる。

さすがのイニング消化能力を示した2名のベテランと、大躍進の二木投手

ここからは、今回取り上げた先発投手たちの今シーズンの投球について、個別に触れていきたい。

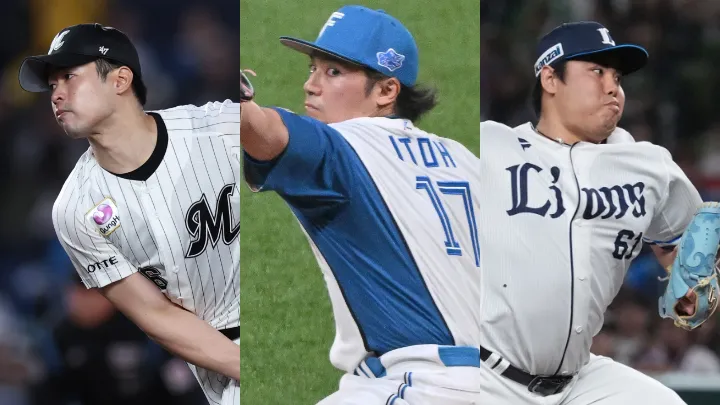

開幕投手を託された石川投手は、今季登板した21試合のうち、最後の2試合を除く全ての試合で6回以上を投げ切るという驚異的な安定感を披露。7月31日からは6連勝と快投を見せたが、10月以降は6試合で未勝利と終盤戦はやや調子を崩した。とはいえ、石川投手が今季消化した133.1という投球回は、名だたるパ・リーグの投手たちの中でも最多の数字だった。救援陣の負担を減らすという面において、その貢献度は十二分に高かったといえる。

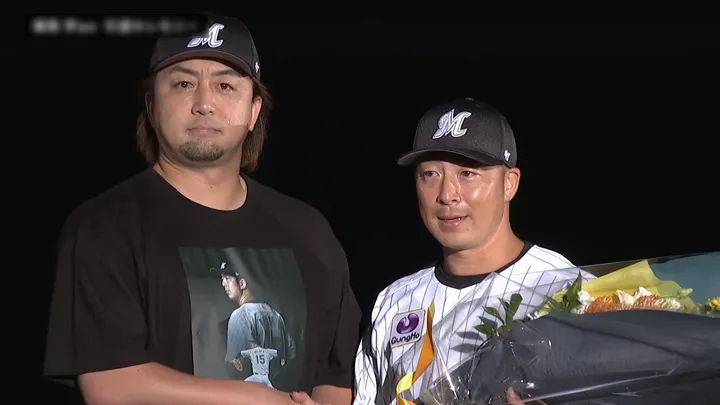

チーム最多の10勝を挙げた美馬投手も19試合中18試合で5回以上を投げ抜いており、ベテランらしい粘りを随所で発揮。首位争いを演じた福岡ソフトバンクから5勝を挙げた相性の良さも特筆もので、移籍1年目からチームの快進撃に大きく貢献する活躍を見せた。これで直近5年間で4度目の規定投球回到達と、安定したイニング消化能力は新天地でも変わらず。その特性は、今季のチーム方針とも大いにマッチしたものだった。

二木投手は6月30日の試合で1.1回で6失点KOされて再調整を余儀なくされたが、8月8日の昇格以降は抜群の安定感を発揮。8月以降の13試合中12試合で6回以上を投げ抜き、8月22日から4試合連続で無四球という驚異的な制球力を見せつけた。石川投手、美馬投手にも共通する点だが、その与四球の少なさは球数の減少、ひいては投球回の増加にもつながる。背番号「18」を受け継いだ今季は、未来のエース候補としての確かな成長を示す1年だった。

若手の多い先発陣ながら、責任投球回を投げ抜く傾向は共通していた

今季は年間を通して先発に定着したプロ2年目の小島投手は、5回持たずに降板した試合が4度あったものの、平均投球回は5.67と安定した数字を記録し、ローテーション投手としての役割を全う。岩下投手は序盤で球数を要するケースが多く、6回までにマウンドを降りる回数が16先発中15回とイニング消化の面では課題を残した。だが、序盤で降板するケースも少なく、平均投球回は5.48と、こちらもまずまずの数字を残していた。

種市投手は7月25日の埼玉西武戦でプロ初完封を記録するなど序盤から好調で、平均投球回6.67と大車輪の活躍を見せていた。一気に大ブレイクの兆しを見せつつあっただけに、その矢先に長期離脱を強いられたのが惜しまれるところだ。終盤に加入したチェン・ウェイン投手も、4試合すべてで6イニング以上を投げ抜いた。打線と噛み合わずに勝ち星こそつかなかったものの、その投球内容は救世主としての期待に応える見事なものだった。

例外的だったのが中村稔投手で、平均投球回は4.61と5回に届かず、平均投球数は80球未満。5回未満での降板が4度存在、5回ちょうどでの降板も5度と、早めに見切りをつけられるケースも多かった。とはいえ、9月11日の試合では7回まで無安打という快投を見せたように、ひとたび波に乗ればという期待は大きい。来季はコンスタントに好投を披露し、首脳陣に「もう1イニング任せよう」と思わせるような存在となってほしいところだ。

先発陣のイニング消化能力が、救援陣の負担を減らす好循環が生まれていた

以上のように、ほぼ全ての先発投手が一定以上のイニング消化能力を示していたことがわかる。石川投手、美馬投手、チェン投手といったベテランのみならず、小島投手や岩下投手のような若手にも「悪くとも5回まで」という起用法が見え、各投手もその期待に応える粘りを見せていた。こういったイニング消化という面での貢献度は、必ずしも防御率や奪三振数だけでは測れないところではあるだろう。

先発投手が平均90球以上を投じて、できる限り長いイニングを消化。残されたイニングは役割をしっかりと分担したリリーフ陣が受け持ち、特定の投手に過度の負担がかからないように徹底した管理のもと、慎重な運用がなされていた。得点よりも失点のほうが多くとも、シーズンを通して勝ち越しを作れた理由の一つには、こういった投手運用のもと、勝てる試合をきっちりと白星に結び付ける体制が確立されていたことがあるのではなかろうか。

来季は課題の打線を整備し、いよいよ頂点を狙うシーズンとできるか

前編でも示した通り、今季の千葉ロッテは打線が全体的に低調だったこともあって、先制されたまま追いつけずに敗れるというケースは多かった。普通であれば苦しいといえるこの状況を、「リリーフ投手の過度な連投を避けられる」という一種のアドバンテージに変えてしまったことも、先を見越した投手運用と、我慢強いベンチワークのなせる業と言えるのではないだろうか。

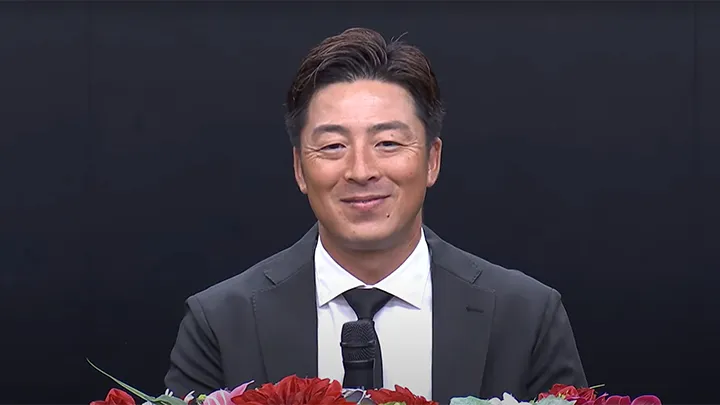

井口資仁監督は球団ワーストとなる87敗を喫して最下位に終わった2017年オフ、指揮官の座を受け継いだ。そして、初年度が5位、2年目が4位、そして今季は2位と、シーズンを経るごとに着実に順位を向上させている。投手コーチとして北海道日本ハムと福岡ソフトバンクで日本一を経験した吉井理人投手コーチの、目先に囚われない思い切った投手運用も奏功し、今季はピタゴラス勝率の予測を覆すような快進撃を披露してみせた。

王者ホークスをはじめ、強敵がひしめくパ・リーグを勝ち抜くのは容易ではない。だが、今季の起用に基づいた投手陣の安定が来季も持続したうえで、安田尚憲選手、藤原恭大選手をはじめとする若手が成長して打線の得点力も向上すれば、来季は頂点を狙うことも決して不可能ではないはず。就任4年目を迎える井口監督が率いる千葉ロッテの戦いぶりと、名伯楽・吉井コーチが手がける独特の投手運用に、来季も注目する価値は大いにあるはずだ。

文・望月遼太